L'élevage en aquaculture

Le développement et l’intensification de la production aquacole est confrontée à de nombreux challenges auxquels devra faire face ce secteur pour assurer sa durabilité.

En plus de la préservation de l’environnement aquacole, la recherche de solutions pour substituer les protéines d’origine halieutique, et la gestion efficiente de la biosécurité, représentent deux autres défis majeurs pour l’aquaculture.

Grâce à nos diverses collaborations, avec des partenaires technico-scientifiques, et notre expertise sur la valorisation des actifs végétaux en aquaculture, nous prenons en compte la stratégie "One Word One Health" pour offrir des solutions naturelles respectueuses des milieux aquacoles, afin de garantir des produits issus d’une production saine pour l’Homme.

Poissons

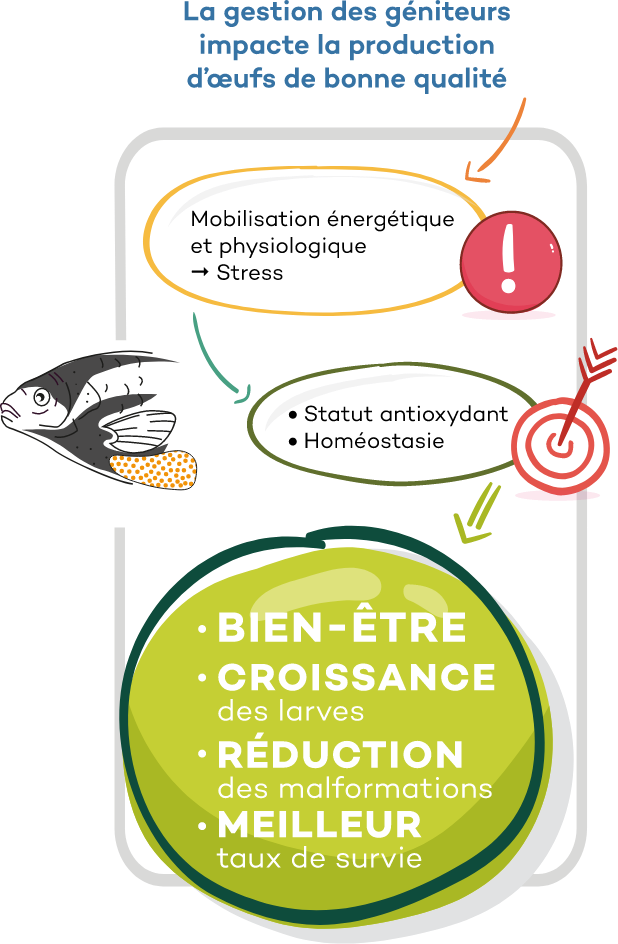

Géniteurs

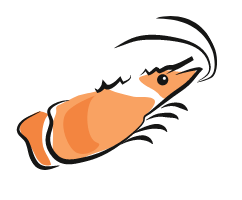

Crevettes

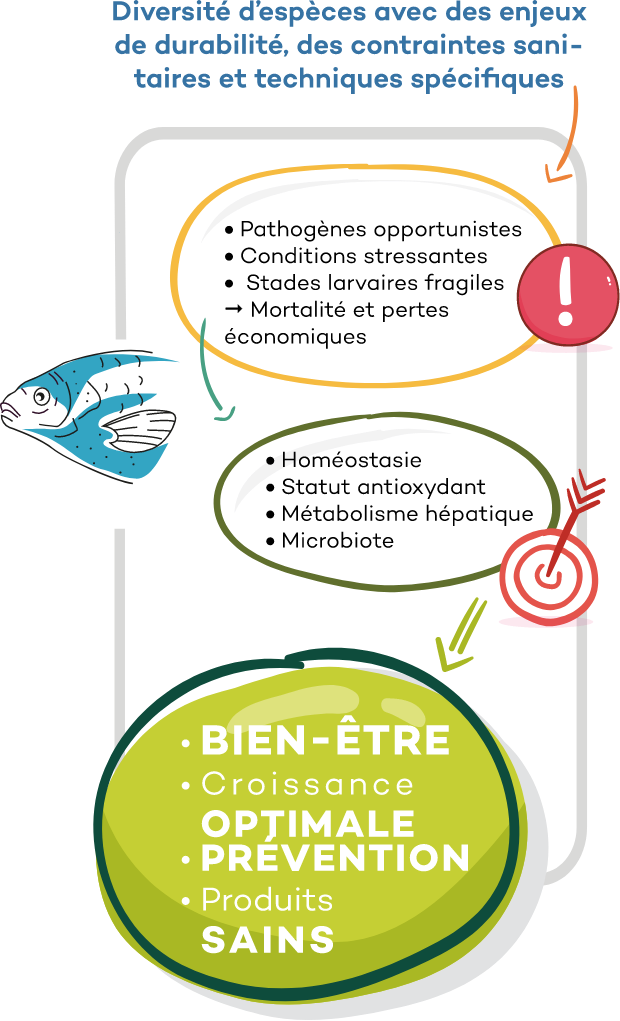

Les enjeux

en élevage

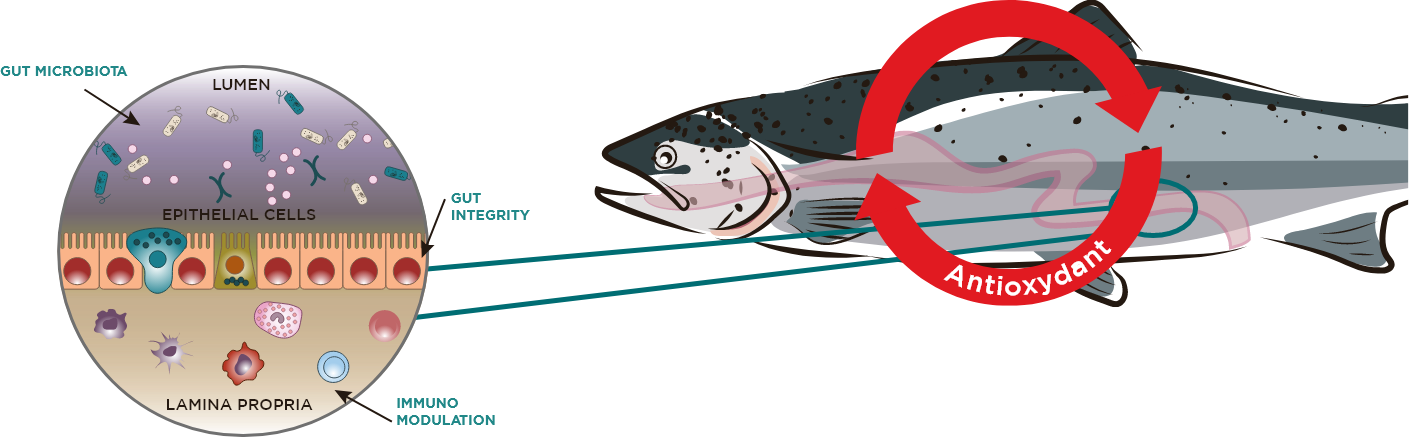

Digestif

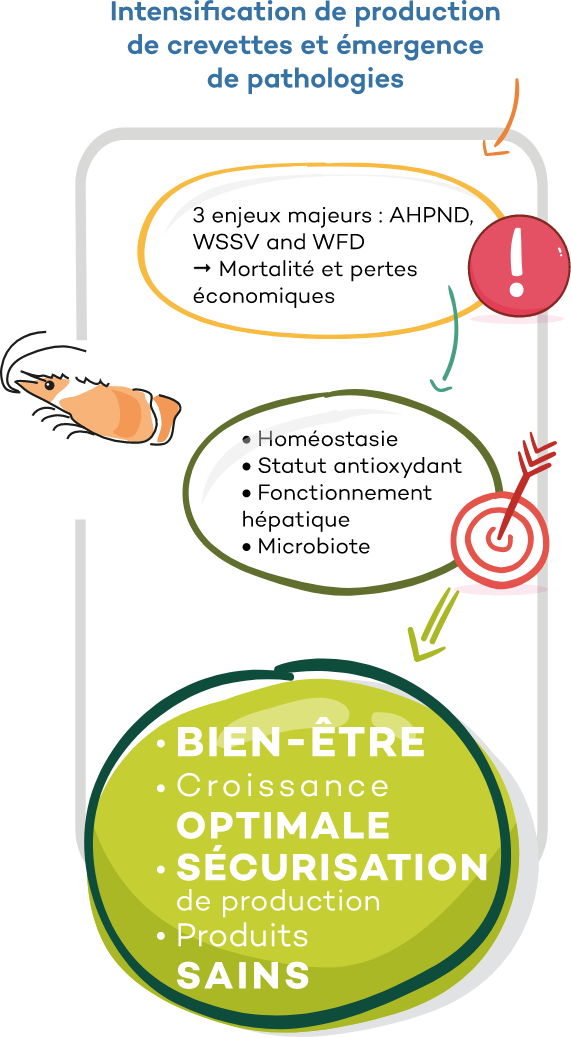

L’intensification de l’aquaculture a favorisé la présence et la propagation de plusieurs pathogènes, d’origine bactérienne, chez les poissons et crevettes.

Ces pathogènes contribuent à une dysbiose intestinale, grâce à leurs différents facteurs de virulence.

Tous les stades d’élevage sont potentiellement à risque, avec une attention particulière pour les stades larvaires, alevinage et pré-grossissement.

Ces pathogènes, d’origine bactérienne, dépendent de l’espèce hôte, du milieu d’élevage et bien d’autres facteurs.

➜ Ils peuvent provoquer un retard de croissance, des mortalités et augmenter les coûts de production en élevage.

On peut en citer quelques-uns ci-dessous (Michel, 2018) :

- Aeromonoses (A. hydrophyla et espèces mobiles)

- Furonculose (A. salmonicida subsp. salmonicida)

- Bouche rouge ou yersiniose (Y. ruckeri)

- Maladie d’eau froide (F. psychrophylum),

- Vibriose (V. harveyi, V. anguillarum, etc.),

- AHPND/EMS (V. parahaemolyticus)

- Photobactériose (P. damselae)

- Streptococcose (S. iniae, S. agalactiae)

- Edwarsiellose des poissons chats (E. ictaluri)

Hépatique

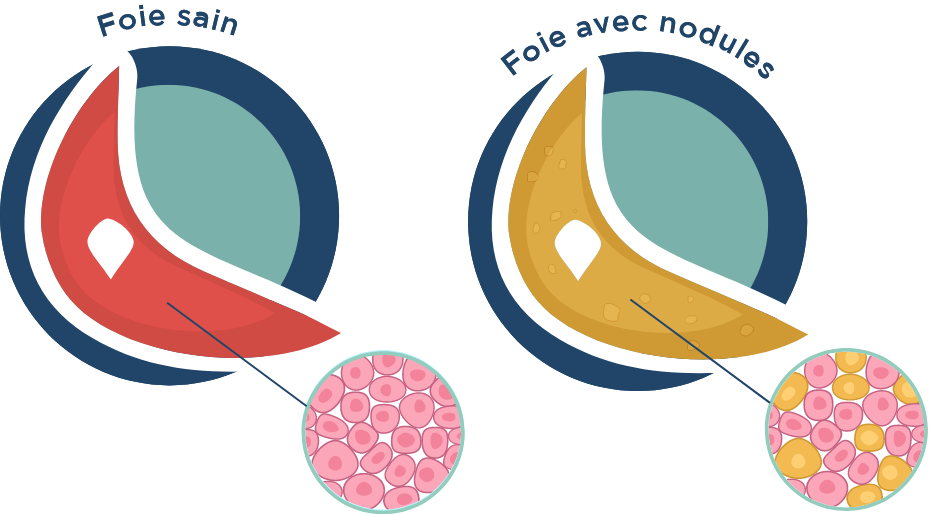

Observation du foie sain et celui marqué par la présence de nodules, chez une espèce de poisson (Shimada et al., 2014)

➜ Ainsi, il est important de contribuer au bon fonctionnement du foie, ou hépatopancréas, afin de garantir une croissance optimale des poissons, ou crevettes.

Le foie (hépatopancréas chez la crevette) est un organe impliqué dans la régulation de plusieurs processus biologique et physiologique.

Il intervient dans le métabolisme des nutriments (lipidique) et la détoxification de certaines substances.

Il peut être influencé par des facteurs exogènes (aliments, polluants, stress, microorganismes, toxines, etc.) qui sont capables d’altérer son fonctionnement, et indirectement, causer d’énormes pertes économiques.

Chez de nombreuses espèces, l’accumulation des lipides au niveau des tissus hépatiques, ou intestinaux, peut limiter l’absorption nutritionnelle, notamment celle des acides gras.

Elle peut aussi provoquer des retards de croissance, ou une dégradation de la qualité des produits finis.

Parasitaire

Dans les élevages de crevettes, de nombreux parasites internes sont responsables de baisses importantes de production et de retard de croissance.

Leur incidence est souvent associée à la qualité de l’eau, aux densités de stockage, à la qualité d’aliments, etc.

Enterocytozoon hepatopenaei (microsporidie) et certaines espèces de grégarines (protozoaires), sont des parasites qui ont émergé ces dernières années dans l’industrie crevetticole.

Ils sont souvent associés au déclenchement de l’apparition du syndrome des fèces blancs (WFD).

Cette pathologie, parfois associée à la maladie nécrotique hépatopancréatique aigue, est souvent caractérisée par :

- la présence de filaments fécaux blancs flottants dans l’eau au cours de la période de grossissement ;

- une diminution de la consommation alimentaire et de la croissance, voire des mortalités chroniques ;

- une coloration blanchâtre du tractus gastro intestinal chez la crevette.

Signes cliniques observés chez la crevette (tractus digestif blanchâtre) P. vannamei atteinte de WFD (Sriurairatana et al., 2014 & Caro et al., 2020)

➜ Bien que la biosécurité reste importante pour la gestion de cette maladie, des stratégies de réduction de la prévalence de ces agents pathogènes dans l’organisme du poisson sont également importantes.

Métabolique

Les poissons et crevettes présentent un métabolisme particulier, influencé par de nombreux facteurs de leur environnement (physico-chimie de l’eau), du stade de développement (les premiers étant plus fragiles), etc.

De plus, la teneur relativement élevée en Omega-3, dans la chair du poisson, le rend plus sensible au stress oxydant, avec des dommages au niveau des lipides membranaires et un affaiblissement de son système immunitaire.

Chez les crevettes, le système immunitaire est essentiellement basé sur l’inné et non l’adaptatif.

➜ Le soutien du métabolisme des animaux aquatiques, grâce aux composés végétaux, participe à une amélioration de la réponse immunitaire et antioxydante, en vue de garantir une meilleure survie et santé des organismes d’élevage.